Entscheidungsgrundlagen Disposition von E-Fahrzeugen

Um einen ersten Vorentscheid zu fällen ob ein Elektrofahrzeug uneingeschränkt zum Einsatz kommen kann oder nicht, sind Daten über

einige Profile notwendig.

Um den sicheren Einsatz eines Elektrofahrzeuges zu gewährleisten, sind Informationen oder Mindestanforderungen an Daten unabdingbar. Dies muss keine Doktorarbeit werden sondern eine kurze Analyse führt einem auch zum Ziel. Diese sollten im Minimum den Zeitpunkt und den KM-Stand ab erstem Abfahrstandort und dieselben Information am Endstandort beinhalten.

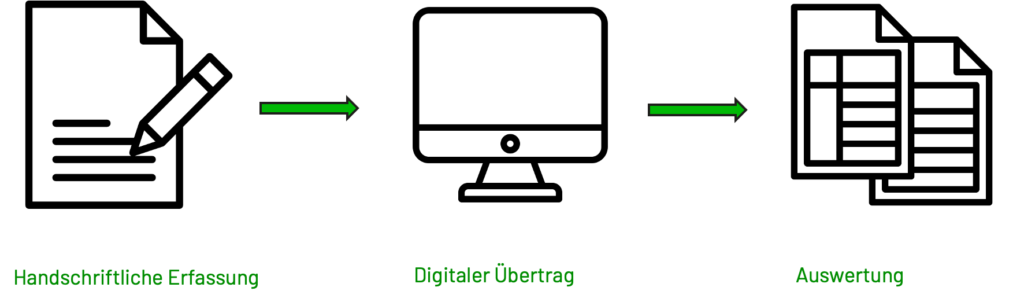

Analoger Ansatz

Aus diesen Informationen kann abgeleitet werden, über welche Reichweiten das Fahrzeug verfügen muss. Gleichermaßen über die Zeiträume, die für den Ladeprozess am Standort zur Verfügung stehen. Somit kann ermittelt werden, über welche Ladeleistung die Ladeinfrastruktur und welche Energieaufnahme das Fahrzeug verfügen sollte. Einfache aber effektive Analyse.

Damit wir eine Entscheidungsgrundlage erstellen können, ist die Datenerhebung von allergrösster Wichtigkeit.

Hier gibt es verschiedene Ansätze die mit mehr oder weniger Aufwand angegangen werden können. Eine Erhebung mit grossem Zeitaufwand ist der Analoge Ansatz.

Durch das führen eines Fahrtenbuches erhalten wir handschriftliche Aufzeichnungen, die in aufwändiger Arbeit in eine Tabelle übertragen werden. Wir möchten darauf hinweisen dass diese Methodik eine gewisse Fehleranfälligkeit besitzen könnte.

Teildigitaler Ansatz

Es gibt auch die Möglichkeit die Datenerhebung der Fahrten über das Smartphone zu erfassen. Der Weg der Datenerfassung kann durch spezielle Smartphone-Apps unterstützt werden. Jedoch müssen die FahrerInnen Beginn und Ende einer Fahrt anzeigen und die KM-Stände von Hand eintragen oder hinterlegen.

Volldigitaler Ansatz

Es kann die vollautomatisierte Datenerfassung durch den Einbau einer On Board-Units (OBUs) erfolgen. Hier werden alle erforderliche Daten ohne Bedienung der Nutzer in einer Cloud oder auf dem Datenbankserver des Unternehmens gespeichert.

Diese Variante ist sicher die kostenintensivste aber auch die Lösung mit der effektivsten Rückmeldung. Trotzdem ist der Aufschrei, der hinter vorgehaltener Hand bezeichneter «Big Brother Lösung», am grössten und die Aufklärungsarbeit ist nicht zu unterschätzen.

Bei der Anwendung von OBUs sind Datenschutzaspekte vorgängig abzuklären und meistens haben sie auch eine Auswirkung auf die Nutzungsbedingungen oder Arbeitsverträgen.

Auswertung Fahrerprofile

Optimale Bedingungen können bestätigt werden, wenn die genutzte Batteriespeicherung / Reichweite standardmäßig nur zu 80% genutzt wird. So bleiben 20% für überplanmäßige Reichweiten und überdurchschnittliche Verbräuche durch intensive Nutzung von Lüftung, Heizung und Klimaanlage. Außerdem sollten Sie im Blick behalten, dass die Ladezeit der letzten 20% Batterie-Speicherung schwer kalkulierbar bleibt.

Zur Schonung der Batterien wird die Energiezufuhr im oberen Ladebereich nicht genutzt.

Potentialbestimmung

Durch die Auswertung der gesamten Fahrerprofile kann das Potential zum Umstieg auf die Elektromobilität folgendermassen eingeteilt werden:

Top: Das Fahrerprofil lässt durch die verschiedenen Reichweiten eine uneingeschränkte Nutzung eines Elektrofahrzeuges zu!

Mittel: Das Fahrerprofil lässt durch die verschiedenen Reichweiten eine eingeschränkte Nutzung eines Elektrofahrzeuges zu!

Flop: Das Fahrerprofil lässt durch die verschiedenen Reichweiten eine Nutzung nur durch organisatorische Massnahmen (zum Beispiel mit Zwischenladen) zu. Hier ist durch eine Wirtschaftlichkeitsrechnung zu beziffern ob sich schon jetzt ein Umstieg realisierbar sein wird oder ob man die Entwicklung der Elektromobilität noch abwarten möchte.

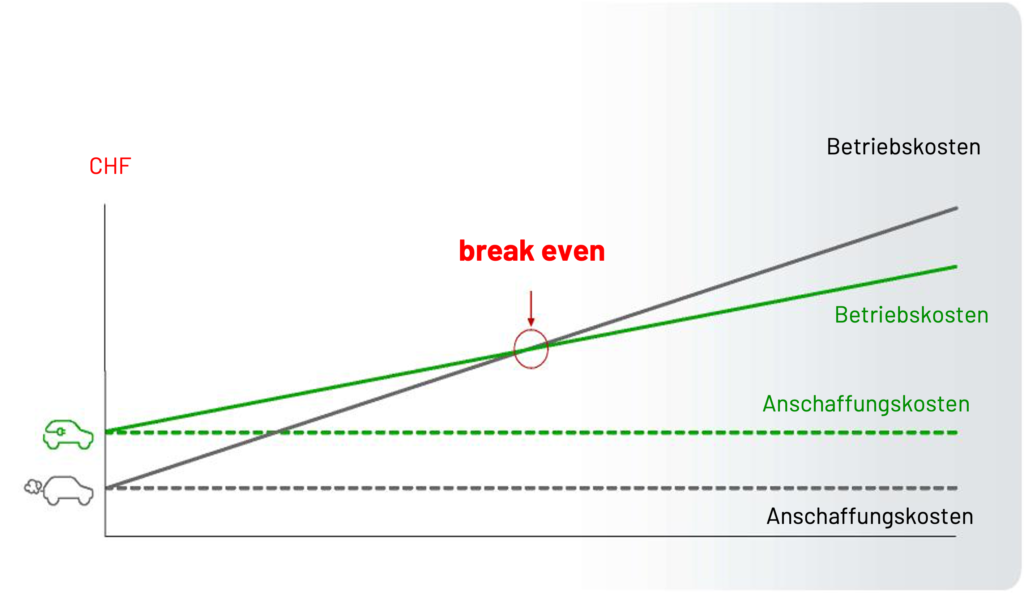

Vergleich Elektrofahrzeuge und Verbrenner

Elektrofahrzeuge sind gegenüber Verbrennungsfahrzeugen im Normalfall noch leicht teurer in der Anschaffung. Auch wenn sich die Listenpreise von Elektrofahrzeugen unter Berücksichtigung von Förderungen den “Verbrennern“ schon erheblich angenähert haben. Wir sprechen hier vom sogenannten ökonomischen Rucksack.

Die variablen und leistungsabhängigen Kosten sind für batteriebetriebene E-Fahrzeuge deutlich geringer als für Fahrzeuge mit fossilen Antrieben. Diese können bis zu 50% geringer ausfallen. Vor diesem Hintergrund sollte der höchst mögliche Anteil der Laufleistung durch E-Fahrzeuge abgedeckt werden.

Die Investition und sonstige Fixkosten sollten sich auf möglichst viele KM verteilen. Um so höher die KM-Leistung der Fahrzeuge ist, um so früher amortisiert sich der Einsatz von Elektrofahrzeugen.

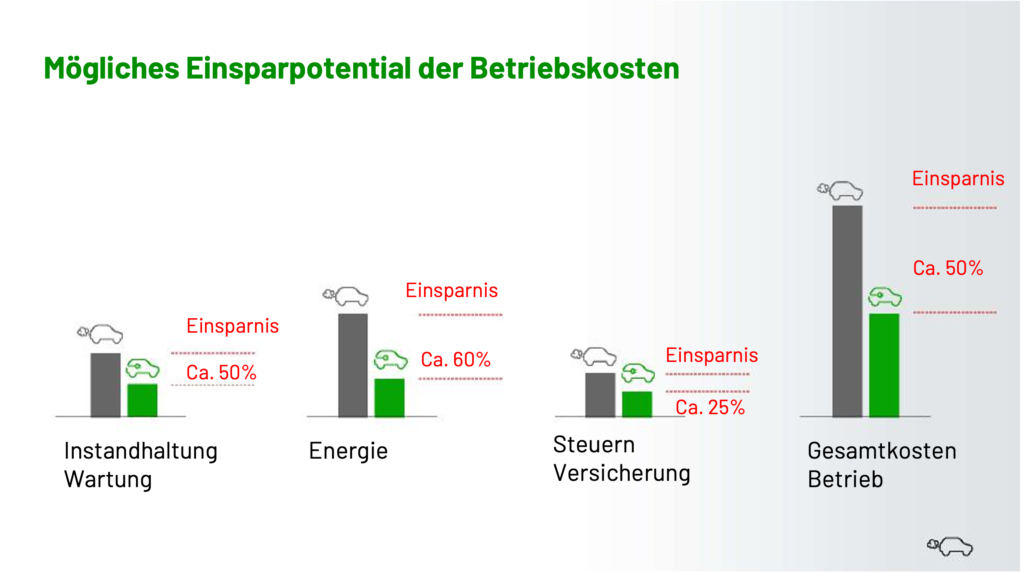

Mögliches Einsparpotential

Die Betriebskosten können sich mit dem Einsatz von E-Fahrzeugen deutlich reduzieren. Fahrzeugverantwortliche, die bereits >100 Elektrofahrzeuge im Einsatz haben, berichten von einer Halbierung der Betriebskosten, sofern Serienfahrzeuge im Einsatz sind.

Dass sich die Wartungs- und Instandhaltungskosten deutlich reduzieren, ist naheliegend. Elektromotoren haben deutlich weniger Bauteile als herkömmlicheVerbrennungsmotoren.

Die Höhe der Energiekosten hängt u.a. stark davon ab, ob Sie über eine eigene Ladeinfrastruktur verfügen oder öffentlich laden werden. Einmalige Investitionskosten sind in dieser Betrachtung nicht berücksichtigt.

Die Versicherungsbeiträge sind in der Regel noch kostengünstiger als für Verbrennungsfahrzeuge. Die Elektrofahrzeuge sind zunächst steuerbefreit.

Ob die Betriebskosten tatsächlich halbiert werden können, hängt von den individuell massgebenden Einzelkosten ab.

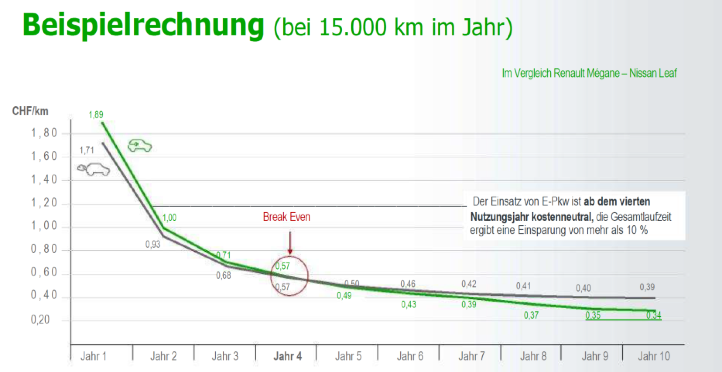

Beispielrechnung

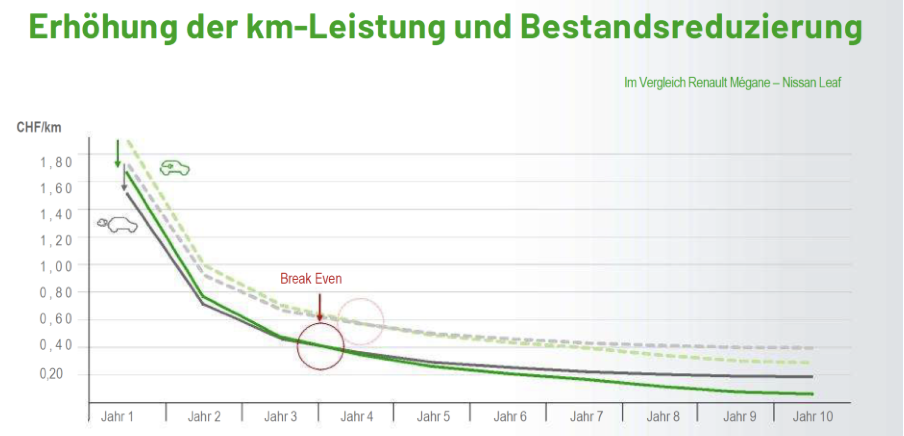

Bei dieser Beispielrechnung aus der Praxis wird der Break Even im 4. Nutzungsjahr erreicht. D.h. mit vier Nutzungsjahren oder länger wird der Einsatz zum Beispiel eines Nissan Leaf gegenüber einem Renault Mègane mit Dieselantrieb kostengünstiger. Eine Einschränkung gilt für diese Betrachtung: Die Abschreibung erfolgt jeweils für die dargestellte Nutzungsdauer. Wegen noch fehlender repräsentativer Gebrauchtwagendaten für E-Fahrzeuge wurde jeweils kein Restwert angesetzt.

Eine deutliche Steigerung der Produktionszahlen wird Einfluss auf Produktionskosten haben. Die Betriebswirtschaftslehre spricht von einer Senkung der Stückkosten von 20-30% bei Verdopplung der Produktionsmenge.

Mit Senkung der Investitionskosten für neue E-Fahrzeuge der Break Even früher erreicht.

Erhöhung der Fahrleistung und Bestandsreduzierung

Mit der Erhöhung der Fahrleistung je Fahrzeug und einhergehender Bestandsreduzierung reduzieren sich die Fixkosten je km.

Der Schwellenwert zur Einsparung (Break Even Point) durch E-Mobilität verschiebt sich positiv. Durch Senkung der Investitionskosten und zusätzlich durch Reduzierung der Betriebskosten je gefahrenen Kilometer.

Der Einsparungseffekt der Investitionskosten tritt auch bei Fahrzeugen mit Verbrennungsantrieb ein. Wegen der höheren laufleistungsabhängigen Betriebskosten bei Verbrennern fällt dieser Effekt jedoch tiefer aus.

Ladekonzept

Bei der Gesamtanalyse spielen die möglichen Ladekonzepten auch eine grosse Rolle. Im Modul Laden, wird hier intensiver auf diese Thema eingegangen. Einen kleinen Exkurs mit Vor- und Nachteilen, erlauben wir uns trotzdem.

Grundsätzlich ist zu klären, wo das Dienstfahrzeug vorrangig geladen werden soll. Dieser Entscheid muss in die Gesamtanalyse miteinbezogen werden.

Dienstfahrzeuge mit Privatnutzung (Motivationsfahrzeuge) sind wiederum gesondert, weil möglichen Verpflichtungen, gemäss Arbeitsvertrag geprüft werden sollten.

Laden Zuhause

Teil der Betrachtungsweise:

· Stellmöglichkeiten

· Missbrauchsschutz gegenüber Dritten

· Netzanschlussleistung

· Abrechnungssystem

· Vertragliche Regelung auch zur Hardware

Laden von Dienstfahrzeugen am Wohnort des Beschäftigten setzt einen Parkplatz auf dem Grundstück oder in der Tiefgarage voraus. Ein Ladepunkt ausschließlich für das betroffene Dienstfahrzeug ist nicht erforderlich und perspektivisch auch nicht sinnvoll. Bereits vorhandene oder bereits vorgesehene Ladeinfrastrukturen können genutzt werden.

Um den Prozessaufwand für die Abrechnung der Energiekosten zu minimieren und auch Missbrauch durch unberechtigte Nutzung zu vermeiden, bietet sich der Einsatz eines „intelligenten Ladekabels“ ausschließlich für das betroffene Dienstfahrzeug an. Der maßgebende Stromzähler ist im Ladekabel integriert.

Weiterhin ist die Netzanschlussleistung zu beachten und eventuell muss ein separater Stromzähler montiert werden.

Die Verbräuche werden dem Gebäude-Stromlieferanten gemeldet und dem Nutzer in Rechnung gestellt werde. Die Weiterverrechnung an den Arbeitgeber sollte in der Car Policy oder im Arbeitsvertrag geregelt werden.

Ladepunkte auf dem Betriebsgelände

Teil der Betrachtungsweise:

· Investitionskosten Ladeinfrastruktur

· Energiebedarf Gesamtflotte

· Netzanschlussleistung

· Vermeidung Lastspitzen durch Lademanagementsystem

Die Stromkosten nach Verbrauch sind für Bertriebe und private Haushalte kostengünstiger als an öffentlichen Ladestationen.

In der Regel ist daher das Laden mit betriebseigenen Energieanschlüssen mittelfristig die kostengünstigere Alternative, sofern Investitionskosten durch Erhöhung der Netzanschlussleistung vermieden werden.

Der tatsächliche Energiebedarf für die Dienstfahrzeuge ist zu ermitteln (KM x Verbrauch). Zusätzlich ist zu prüfen, in welchen unkritischen Zeiträumen das Laden gesteuert erfolgen.

Die benötigten Lademanagementsystem, die auf der Grundlage von Erfahrungskurven programmiert sind (statisches Lastmanagement), sind auf dem Markt erhältlich. Im Tagesverlauf wird die Energiezufuhr für die Ladepunkte vorgegeben gedrosselt, um eine Erhöhung der Lastspitzen zu vermeiden

Dynamische Lademanagement-Systeme berücksichtigen das Gebäudeenergiemanagement. Der Stromverbrauch am Netzanschluss wird laufend gemessen. Mit diesen Messergebnissen kann der maximal zulässige Verbrauch für die Ladeinfrastruktur festgelegt werden.

Laden im öffentlichen Netz

Teil der Betrachtungsweise:

· Verfügbarkeit öffentlicher Ladepunkte

· Verträge mit Provider (Keine einheitliche Lösung auf dem Markt)

· Ladeanschluss (Es besteht keine einheitlichen Regelung)

· Zugangstechnologie (Smartphone, RFID-Card, App)

· Beschränkte Ladeleistung und Ladezeiten

Ob ein Laden von Dienstfahrzeugen an öffentlichen Ladesäulen in Betracht kommt, muss individuell geprüft werden.

Der Stand zum Ausbau von öffentlichen Ladesäulen ist regional sehr abweichend aber stetig wachsend. Auch deren Auslastung und somit die Verfügbarkeit.

Der Strompreis an öffentlichen AC-Ladestationen ist um ca. 20-30% höher als der Bezugspreis mit eigenen Stromanschlüssen. Die Nutzung von DC-Ladestationen ist in der Regel nochmals deutlich teurer.

Wenn Sie die Verfügbarkeit der in Frage kommenden öffentlich zugänglichen Ladesäulen prüfen, achten Sie auch auf eine mögliche Entwicklung mit zunehmenden Anteilen der Elektromobilität. Auch gehört eine maximale Ladezeit zur Verfügbarkeitskontrolle. In vielen Fällen wird die Nutzung der Ladesäulen zeitlich beschränkt.

Ist der Zugang über eine RFID-Karte möglich, wird vorausgesetzt, dass Ihre Beschäftigten über ein dienstliches Smartphone verfügen. Es sollte gewährleistet werden, dass die Kostenerfassung für jedes Fahrzeug einzeln und nachvollziehbar erfolgt.

Ladekonzepte im Preisvergleich

Werden die Energiekosten separat betrachtet, rechnet sich das E-Fahrzeug bei Nutzung von öffentlichen Ladepunkten bereits im ersten Nutzungsjahr.

Auch mit Investitionskosten für die eigene Ladeinfrastruktur sind in dieser Beispielrechnung ab dem dritten Nutzungsjahr die Energiekosten von E-Fahrzeugen günstiger als Dieselkosten.

Risikomanagement

Selbsteinstufungsmethode

Die analysierten und erfassten Risiken die bei der Transformation von fossilen Antrieben zur Elektromobilität anfallen könnten, werden in einer Risikomanagement-Matrix nach Eintrittswahrscheinlichkeit und nach Risikoeinstufung übertragen.

So kann man einfach ersehen welche Probleme Priorität haben eine Gegenmassnahme einzuleiten.

Das Risikomanagement ist eine Methode, die Vorbehalte der Beteiligten zu berücksichtigten.

Sie werden ernst genommen. Die genannten Vorbehalte gelten jedoch nicht als bestätigte Fakten.

Beschriebene Situationen können eintreten und die Sachverhalte müssen gemeinsam mit den Beteiligten beobachtet werden.

Mit diesem Blick auf die vermeintlichen Problemstellungen werden häufig Verweigerungshaltungen aufgebrochen.

Eine genaue Beobachtung sollte für die Risiken erfolgen, für die gemeinsam eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit und hohe Auswirkungen attestiert wird.

Hauptrisiken

Kurz nach der Einführung der Elektromobilität waren die Hauptrisiken:

In dieser Hinsicht haben die Hersteller in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. Die Reichweiten haben sich verdoppelt bis Vervierfacht. Das gleiche gilt für die Ladeinfrastruktur. Das Angebot ist viel grösser geworden und es ist heute möglich an vielen Punkten zu laden. Die Anstrengungen gehen laufend weiter so dass dieses Risiko erheblich gesunken, wenn nicht sogar vernachlässigt werden kann.

Ich bin eher überzeugt dass uns in Zukunft eher folgendes beschäftigen wird:

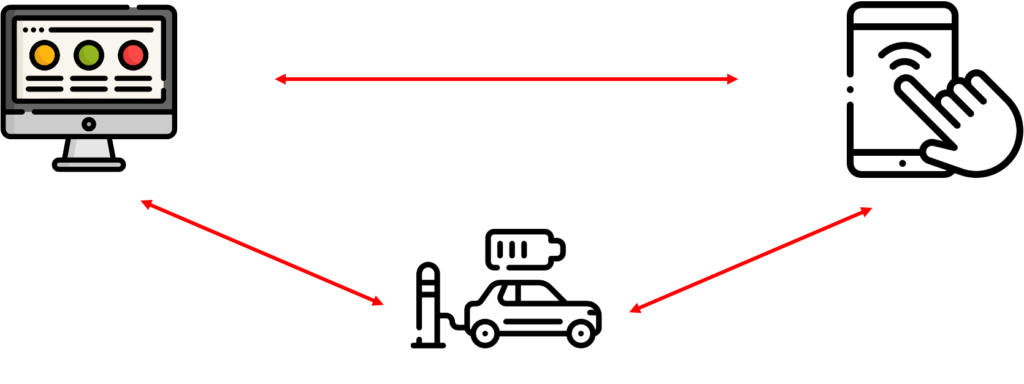

Datenerhebung aus Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur

Mit dem Einsatz von Elektrofahrzeugen im Flottenbereich und auch als Poolfahrzeug, können erhebliche Mengen von Daten erfasst und ausgewertet werden. Die Fahrerprofile, die Reichweiten, die Ladezeiten, die Strommengen, die Nutzungsdauer und so weiter. Hier gehen erhebliche Möglichkeiten auf die gewinnbringend und steuernd auf das Mobilitätsverhalten und auch Angebot abgestimmt werden kann. Das wird eine der Schlüsselaufgaben sein um die Einführung von Elektrofahrzeugen zu erleichtern.

Noch einmal zum Abschluss: Elektromobilität wird ein Bestandteil der zukünftigen Mobilität sein und wir dürfen uns dieser Aufgabe stellen!!

Poolfahrzeuge

Beim Einsatz von Elektrofahrzeugen im Poolbereich gibt es zusätzliche Anforderungen die erfüllt werden sollten.

Bei der Reservation des Fahrzeuges sollte es möglich sein die Nutzungszeit, die geplante Wegstrecke und eventuell sogar die Zeit der Zwischenstopps einzugeben. Es gibt heute intelligente Tools die diese Angaben verarbeiten und einen Abgleich mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeugen einleiten. So wird einem das Fahrzeug vorgeschlagen dass für diesen Einsatzzweck am besten geeignet ist. Gewisse Margen werden eingebaut um auch Notfälle überbrücken zu können. Dafür ist neben des Reservationstools auch der Einsatz von Telematik im Fahrzeug notwendig.

Fazit

Die Elektromobilität ist sich stetig am weiterentwickeln und die Angebote werden breiter. Das Reichweitenthema entspannt sich stetig und wird in Zukunft eher abgelöst durch die Stromverfügbarkeit. Bei der Disposition kann heute aus einem grösseren Portfolio der Fahrzeuge ausgewählt werden. Das heisst die Fahrer- oder Nutzerprofile zeigen auf welche Elektrofahrzeuge mit welcher Reichweite zum Einsatz gelangen. Durch eine gezielte Evaluation besteht die Möglichkeit Kosten einzusparen. Was man sicher zum Ausdruck bringen kann ist die Tatsache: Die Elektromobilität wird ein grosser Bestandteil der gesamten Mobilität sein. Besser sich jetzt intensiv damit zu befassen und als sich an alten Gepflogenheiten zu halten.

Als kurzes Fazit:

- Fahrprofile sollten erfasst und ausgewertet sein.

- Daten können manuell, halb- oder vollautomatisch erfasst werden.

- Die Betriebskosten können sich mit dem Einsatz von E-Fahrzeugen deutlich reduzieren.

- Das ideale Ladekonzept muss ermittelt werden.

- Reichweite als Hauptrisiko entfällt immer mehr und das gleiche gilt für den Ausfall der Ladeinfrastruktur

- Stromverfügbarkeit wird eher zum Risiko werden und durch die Erhöhung der Elektrofahrzeuge wird im Betrieb der Lastenschutz (Lastensteuerung) ein nicht zu vernachlässigtes Thema