Die Umstellung eines bestehenden, fossilen Fuhrparkes auf die Elektromobilität, ist eine spannende aber auch herausfordernde Aufgabe. Es müssen im Vorfeld zusätzliche Faktoren miteinbezogen werden und besonders die Nutzerschaft ist eine zusätzliche Herausforderung. Da man nicht einfach wie bisher auf ein Tankstellennetz zurückgreifen kann, ist die Ladeinfrastruktur ein nicht zu unterschätzender Faktor. Sie erfahren in dieser Lektion, wie die Fahrzeuge oder Teile des Flottenparks hinsichtlich einer möglichen Elektrifizierung identifiziert werden können, welche Kriterien bei der Fahrzeugnutzung eine wichtige Rolle spielen, wie eine Fuhrparkanalyse durchgeführt werden kann und welche infrastrukturellen und organisatorischen Vorleistungen vor einer Einführung von Elektromobilität notwendig sind.

Zum Einstieg könnte man sich folgende 3 Fragen stellen:

Passt Elektromobilität zu meiner Unternehmung?

Prinzipiell lohnt sich eine E-Flotte für alle zukunftsorientierten Unternehmen, manchmal ist es aber noch nicht der richtige Zeitpunkt und eine erstmalige Teilumstellung ist die bessere Lösung.

Lässt sie sich problemlos in die Firmenprozesse und den Unternehmensalltag integrieren?

Wie sehen die Fahrprofile bei Ihnen aus? Kilometerreichweite, Fahrverhalten und so weiter – diese Daten sollten Sie zur Verfügung haben und in den Entscheidungsprozess einbeziehen.

Werden meine Mitarbeitenden problemlos damit umgehen können?

Nicht nur Ihr Unternehmen, sondern vor allem die Fahrerinnen und Fahrer müssen sich etwas umstellen. E-Autos bieten viele Vorteile, das Laden ist aber nicht ganz so schnell und überall möglich, wie beim Verbrenner. Machbar ist es auf jeden Fall, am besten alle Betroffenen umfassend und frühzeitig informiert.

Auf die Frage «Macht eine Umstellung auf E-Mobilität Sinn» gibt es keine generelle Antwort, denn sie ist an eine Vielzahl an Faktoren geknüpft, die bei jedem Unternehmen anders ausfallen. Eine Elektrifizierung kann daher nur dann zielführend sein, wenn sie genau vorausgeplant und exakt auf die individuellen Bedürfnisse des Unternehmens angepasst ist.

Infolge der Einschränkungen, die Elektrofahrzeuge derzeit noch haben, (obwohl das Angebot der Hersteller immer Marktfähiger wird) ist es empfehlenswert, sich im Vorfeld den eigenen Fuhrpark genau anzuschauen und zu überlegen, an welchen Punkten und für welche Einsatzarten gegebenenfalls Elektrofahrzeuge in Frage kommen.

Zunächst ist es wichtig, eine Priorisierung der Ziele vorzunehmen, die mit der Einführung von E-Autos erreicht werden sollen. Die Rolle der Nutzerschaft und insbesondere seine Anforderungen und Wünsche ist in einer geplanten Umstellung ein nicht zu unterschätzender Faktor. Welche Gewichtung haben Kostenaspekte und wie wichtig sind ökologische Aspekte. Es wird nicht immer gelingen, allen Anforderungen und Wünsche gleichzeitig und in gleichem Maß gerecht zu werden. Kompromisse werden notwendig sein. Auf der anderen Seite ergeben sich Vorteile oder Vereinfachungen, die mit den bisherigen Verbrennerfahrzeugen nicht möglich waren. Hier sollte eine Gegenüberstellung gemacht werden, um entscheiden zu können, wo gegebenenfalls Einschränkungen möglich und Änderungen nötig sein werden.

Ein moderner Fahrzeugpark besteht bei näherer Betrachtung häufig aus mehreren Teilen. Zunächst ist es daher wichtig, sich die einzelnen Fahrzeuge in Gruppen zu unterteilen und sie entsprechend ihrer Einsatzart, ihrer Fahrprofile oder ihrer geographischen Zuordnung zu unterscheiden.

Im Rahmen einer Ist-Analyse werden die Fahrzeugsegmente hinsichtlich ihrer Anforderungen untersucht und die Anforderungen je Segment festgelegt.

In der nachfolgende Angebotsanalyse erfolgt die Überprüfung, ob die benötigten Fahrzeuge am Markt verfügbar sind, welche Finanzierungsmöglichkeiten bestehen und mit welcher Preisstruktur zu rechnen ist. Ebenfalls muss untersucht werden, mit welcher Technik, welchen Marken und welchen Modellen diese Anforderungen erfüllt werden können. Es lohnt sich auch im Vorfeld über mögliche Fördermittel seitens des Bundes oder der Kantone schlau zu machen und diese in die Berechnung miteinfliessen zu lassen

Anschliessend sollte man eine Chancen – und Risiko Analyse erstellen, damit man aufzeigen kann welche Veränderungen oder Anpassungen durch den Einsatz Elektrofahrzeugen notwendig sein könnten. In dieser Analyse geht es um Anpassungen in der organisatorischen Art und auch um mögliche Veränderungen im ganzheitlichen Mobilitätsmanagements der Unternehmung.

Eine einfache Variante einer Chancen – und Risiko Analyse könnte folgendes beinhalten:

In der ersten werden die einzelnen Fahrprofile der Flottenbenutzer: innen zusammengetragen und ausgewertet. Dies kann statisch mit den vorhandenen Daten wie Tageskilometer und Einsatzgebiet berechnet werden. Auch die aktuellen Fahrzeuge und deren Zustand werden unter die Lupe genommen. Die dadurch erhaltenen Daten geben einen guten Einblick. In einem persönlichen Gespräch werden zudem noch weitere Informationen ermittelt. Beispielsweise Lademöglichkeiten, bestehende Kooperationen, vorhandene Prozesse usw.

Priorisierung

Damit eine Einführung der Elektromobilität effizient und Nachhaltig durchgeführt werden kann, ist es unabdingbar alle wichtigen Stakeholder innerhalb des Unternehmens miteinzubeziehen. Im ersten Schritt müssen im Rahmen der Priorisierung alle beteiligten Funktionen im Unternehmen, die durch die Einführung von Elektromobilität in irgendeiner Form betroffen sind oder deren Fachkompetenz benötigt wird, eingebunden oder an einen gemeinsamen Tisch gebracht werden.

Um es einfach zu gestalten nennen wir sie doch:

Bedarfsträger (eine kleine Auswahl)

-Geschäftsleitung (inkl. CFO)

-Versicherungsverantwortlicher

-Nutzerschaft gemäss Car Police

-Personalabteilung (Human Ressource)

-Flottenmanager oder Flottenverantwortliche

-Arbeitssicherheitverantwortliche

-Unterhaltsmanagement

-Facility Management

Es ist empfehlenswert sich im Vorfeld im klaren darüber zu werden, wer alles miteinbezogen werden sollte. Meine Empfehlung wäre diese Auswahl mit der Geschäftsleitung abzusprechen.

Bedarf / Bedürfnisse / Anforderungen und Wünsche

Es ist von grösster Wichtigkeit an dieser Stelle, bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt in Erfahrung zu bringen, welche unterschiedlichen Anforderungen, aber auch Wünsche und Ideen von den einzelnen Bereichen genannt werden. Ebenso gilt es herauszufinden, was letztendlich eine Muss-Anforderung ist. Wo sind bestimmte Grenzen zu setzen, die nicht überschritten werden dürfen, aber auch welche Voraussetzungen aus fachlicher Sicht im Vorfeld geschaffen werden müssen. All diese Punkte müssen erfasst, vergleichbar gemacht werden, abgestimmt, bewertet und schlussendlich priorisiert werden. Eine Auswertung ist unabdingbar.

Bedarf/ Bedürfnisse (eine kleine Auswahl)

-Wünsche

-Anforderungen

-Ideen

-Rahmenbedingungen

-Voraussetzungen

-Ausschlüsse

-Etc.

Auch hier ist empfehlenswert sich nach der Bewertung der Bedürfnisse diese mit der Geschäftsleitung abzusprechen. Es geht einfach darum besonders die Rahmenbedingungen mit den Wünschen abzugleichen.

Zielsystem

Im daraus abgeleiteten Zielsystem müssen die beschlossenen Ziele operationalisierbar oder einfach gesagt: umsetzbar sein. Das heißt, es muss festgelegt werden, in welchem Kostenrahmen sich das Gesamtprojekt bewegen darf, welche Marken und Modelle in Frage kommen, ob bestimmte Einsatzarten auszuschließen sind, wie die Car Policy angepasst werden muss und welche Infrastruktur benötigt wird. Dieses Zielsystem gilt als Entscheidungsgrundlage für den Einsatz der Elektromobilität innerhalb des Fahrzeugparks und ist für das Mittel- und Langfristiges Flottenmanagement der Leitfaden.

Zielsystem:

-Fahrzeuge

-TCO

-Car Policy

-Infrastruktur (Betrieb, Unterwegs, Home)

-Einsatzarten

-Sharing und oder Poolbetrieb

-Informationen

-Ausbildung

Diese Zielsystem ist die Entscheidungsgrundlage für die Geschäftsleitung um die zukünftige Mobilitätsstrategie zu bestimmen.

Segmentierung

Segmentierung des Fuhrparks dient zunächst dazu, ein klares Bild von den unterschiedlichen Fahrzeuggruppen und deren Einsatz zu bekommen. Je nach Ausprägung der einzelnen Aspekte können bestimmte Fahrzeuge oder Fahrzeuggruppen bereits im Vorfeld als geeignet definiert oder von vorneherein ausgeschlossen werden .

Hier einige Beispiele:

Einsatzarten: Aussendienst, Lieferdienst, Baustelle

Einsatzweck: Poolfahrzeug, Transport, Dienstwagen, Sharing

Nutzung: Geschäftsfahrt, Privat, Motivationsfahrzeug

Laufleistung: Täglich, Monatlich, pro Jahr

Nutzungsdauer: Nach Monaten

Standorte: Betrieb, extern, Unterwegs, Filialen

Einsatzgebiet: Regional, Schweizweit. International

Fahrprofile: Kurzstrecken, Langstrecken, Mischbetrieb

Zuladung: Gewicht, Laderaum, Höhe, Breite

Das sind nur einige Beispiele die in die Bewertung aufgenommen werden sollte. Je vielseitiger die Segmentierung durchgeführt wird, umso einfacher ist die Evaluation des geeigneten Mobilitätsträgers.

Ist – Analyse

Damit Elektromobilität nachhaltig eingeführt werden kann, sollten verschiedene Faktoren miteinbezogen werden. Ich möchte aber betonen dass jedes Unternehmen dies auf seine Bedürfnisse abstimmen sollte. Es gibt kein Heilmittel um dies effizient abhandeln zu können aber es gibt Grundlagen die verwendet werden können.

Hier einige Beispiele für den Inhalt einer Ist-Analyse:

·Zuladungsmöglichkeit

·Fahrtstrecken

·Laufleistungen (täglich, jährlich…)

·Anzahl lokale/regionale Fahrten

·Wirtschaftlichkeit

·Anzahl der beförderte Personen

·Standzeiten (= Ladezeiten)

Je tiefer diese Ist-Analyse durchgeführt werden kann, umso einfacher können Nachfrage und Angebot miteinander verknüpft werden. Es ist eine Knochenarbeit aber für eine zukünftige Mobilitätstrategie von allerhöchster Priorität!

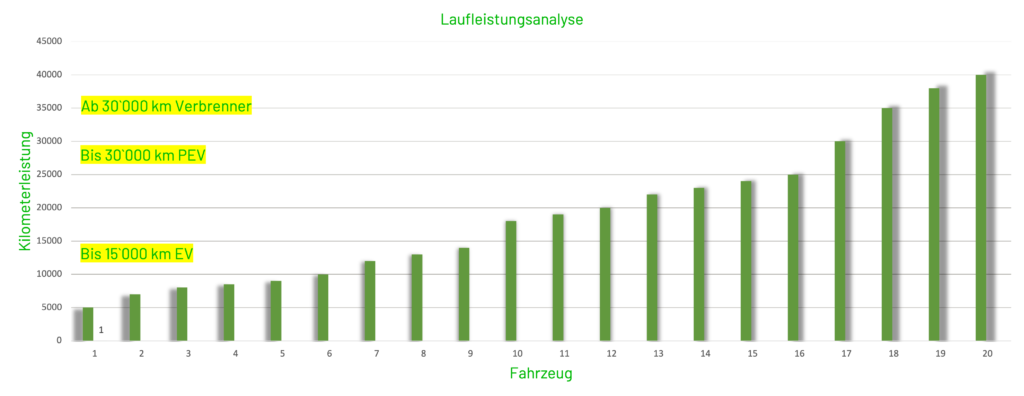

Laufleistungsanalyse

Beispiel einer Fahrzeugflotte von 20 Fahrzeugen:

Eine Laufleistungsanalyse eines Fahrzeugparks ist relativ einfach durchzuführen. Hier geht es im ersten Schritt einfach nur darum festzustellen, welche jährliche Fahrleistung einzelne Fahrzeuge haben. Dabei ist es wichtig zu überprüfen, ob diese Laufleistungen der einzelnen Fahrzeuge oder ganzer Fahrzeuggruppen saisonalen Schwankungen unterliegen oder ob sie von Jahr zu Jahr variieren. Letzteres muss unbedingt berücksichtigt werden.

In diesen Fällen ist eine Auswertung in kürzeren Zeitabschnitten notwendig. Durch die Festlegung der als geeignet angesehen Jahreslaufleistung kann der Fahrzeugpark so in drei Segmente untergliedert werden. Segment 1 sind Fahrzeuge die sowohl für einem reinelektrischen als auch für einen Plug-i- Hybridantrieb geeignet sind. Segment 2 sind Fahrzeuge die eher für einen Plug-in-Hybridantrieb geeignet sind und Segment 3 sind Fahrzeuge die weiterhin einen Verbrennerantrieb benötigen. Diese Einteilung ist Teil der Mobilitätsstrategie und sollte im Vorfeld abgeklärt und bestimmt werden.

Bei der Einteilung beziehungsweise bei der Segmentierung für die einzelnen Antriebsarten ist zu beachten, dass natürlich das Vorhandensein einer Ladeinfrastruktur und auch deren Art (Schnelllader…) eine gravierende Rolle spielen. Daher kann keine allgemeingültige Aussage getroffen werden, ab wann welche Antriebsart eingesetzt

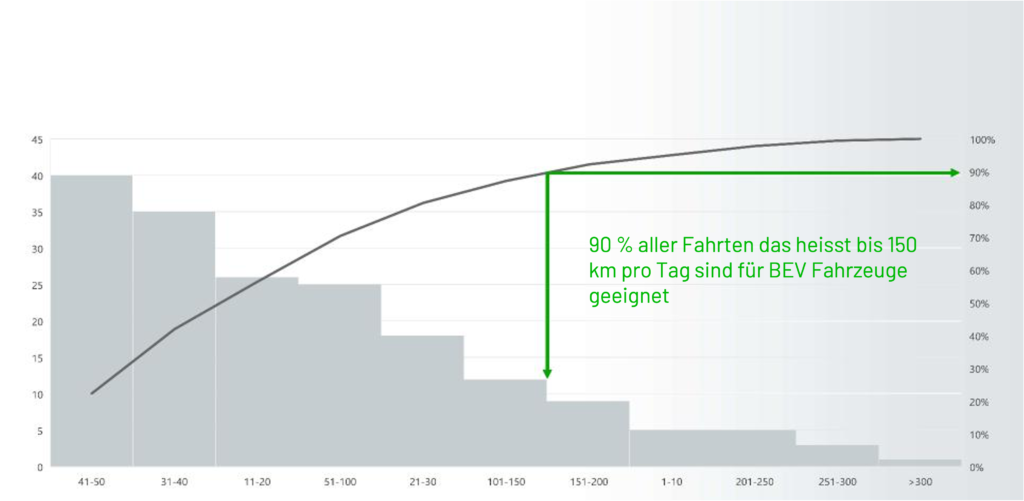

Streckenprofilanalyse

Die Streckenprofilanalyse zeigt auf, wie gross der Anteil der einzelnen Fahrstrecken eines Fahrzeugs in einem definierten Zeitraum ist. Daraus lässt sich ableiten, wie viele der Strecken mit einem batterieelektrischen Antrieb zurückgelegt werden können. Diese Auswertung kann sowohl auf Einzelfahrzeugebene als auch auf Teilfahrzeugparkebene durchgeführt werden.

Bei der Auswertung muss unterschieden werden, ob das Fahrzeug einem Fahrer fest zugeordnet ist, ob das Fahrzeug beispielsweise ein Motivationsfahrzeug ist und auch die Privatnutzung eine Rolle spielt. In diesem Fall muss überlegt werden, ob dem Fahrer gegebenenfalls für den geringen Anteil an längeren Fahrstrecken ein alternatives Fahrzeug zum Beispiel aus dem Fahrzeugpool zur Verfügung gestellt werden kann. Diese Überlegungen sind Teil der Mobilitätsstrategie eines Unternehmens und wird in der Car Policy geregelt.

Bei Fahrzeugen mit Privatnutzungsrecht ist zu berücksichtigen, dass auch das private Fahr- und Streckenprofil des Fahrers mit analysiert werden muss. Auch diese Regelung ist Teil der Mobilitätsstrategie und muss in der Car Policy geregelt werden. Nimmt man alle Poolfahrzeuge in die Auswertung auf, so kann über diese Analyse relativ einfach festgestellt werden, wie viele Fahrzeuge in Summe durch Elektrofahrzeuge ersetzt werden können und wie viele Fahrzeuge mit Verbrennerantrieb noch eingesetzt werden müssen. Es ist einfach zu beachten das wir uns im Wandel befinden und das mögliche Verbrennerverbot ab 2035 in die Überlegungen miteinbezogen werden müssen.

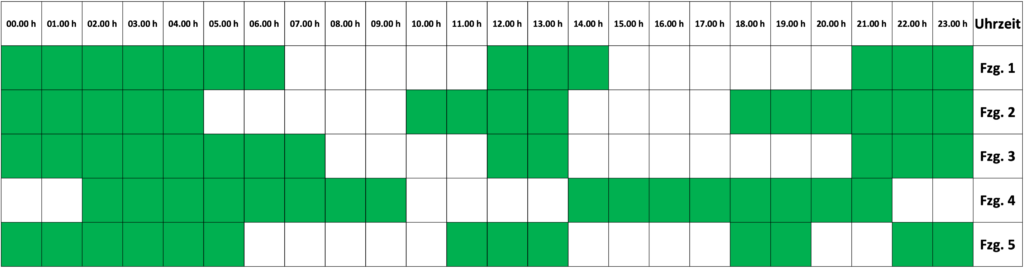

Standzeitenanalyse

Grau: Nutzungszeit

Standzeitenanalyse zeigt auf, zu welchen Zeiten das Fahrzeug am Standort oder im Bereich einer geeigneten Ladeinfrastruktur steht und geladen werden könnte. Wichtig hierbei ist, dass es sich nicht nur um die Darstellung von Fahrtzeiten handelt. Vielmehr geht es darum, dass das Fahrzeug während dieser Zeit nicht im Bereich einer geeigneten Ladeinfrastruktur ist (dargestellt durch die grünen Bereiche dieser Darstellung). Ob es dabei fährt oder nicht spielt keine Rolle. Die Ladeinfrastruktur kann im Betrieb, öffentlichem Netz oder auch Zuhause sein. Die Daten können einzeln oder auch im sogenannten Poolbetrieb erhoben werden. Dadurch wird eruiert wie viele Fahrzeuge im Poolbetrieb notwendig sein werden.

Angebotsanalyse

Sobald alle notwendigen und möglichen Daten erhoben worden sind, geht es an die Knochenarbeit. Die Daten werden verarbeitet und in einer Angebotsanalyse ausgewertet:

•Abgleich Soll-Ist

•Herstellerauswahl

•Modellauswahl

•Finanzierungspartner

•Kostenwirkungen

•Ladeinfrastruktur

•Managementsysteme

Sobald bestimmt wurde , welche Fahrzeuggruppen oder welche Teilfahrzeugparks für den Einsatz von BEV oder PHEV in Frage kommen, muss im nächsten Schritt das Marktangebot analysiert werden. Dabei wird ein Fahrzeugprofil erstellt, dass man in einer Ausschreibung den Fahrzeugimporteuren zur Verfügung stellen kann.

Spezial bei der Auswahl geeigneter Hersteller ist darauf zu achten, dass nicht nur die aktuellen Modelle in das benötigte Profil passen, sondern es muss auch untersucht werden, welche Modellstrategie der jeweilige Hersteller kurz-, mittel- und langfristig fährt.

Ein wichtiger Punkt für die Entscheidungsfindung ist auch die finanzielle Auswirkung, die der Umstieg auf die Elektromobilität inklusive notweniger Infrastruktur beinhaltet. Hierfür ist die TCO-Kalkulation ein wichtiges Hilfsmittel und sollte durchgeführt werden, Beispielangebote müssen eingeholt und letztendlich auch die voraussichtlichen Kosten für zukünftig benötigte Ladeinfrastruktur in groben Zügen budgetiert werden.

Nicht vergessen werden darf, ob die vorhandenen Systeme für das Management des Fuhrparks auch für das Management einer Elektroflotte geeignet sind. Speziell bei Poolfahrzeugen ist die Disposition, also die Buchung und Planung der Fahrzeuge, nicht so simpel wie bei den klassischen Verbrennerfahrzeugen. Das Buchungssystem muss die Reichweite des Fahrzeugs mit der geplanten Strecke der einzelnen Buchungsanfrage abgleichen. Zusätzlich muss das System berücksichtigen, welche vorhergehende Buchung bereits im System ist, mit welchem Ladezustand das Fahrzeug voraussichtlich aus der Vorvermietung zurückkommt und, ob die Zeit dazwischen reicht, die Fahrzeugbatterie wieder ausreichend zu laden. Das heisst das System muss eine Logik beinhalten die auch eine Verteilung auf das für die Fahrt richtige Fahrzeug verteilt. Das gleiche gilt auch für eine Rückmeldung ob das Fahrzeug an die Ladeinfrastruktur angehängt worden ist oder nicht. Solche System sind heute auf dem Markt erhältlich und fliessen in die ganzheitliche Mobilitätstrategie ein.

Folgenabschätzung

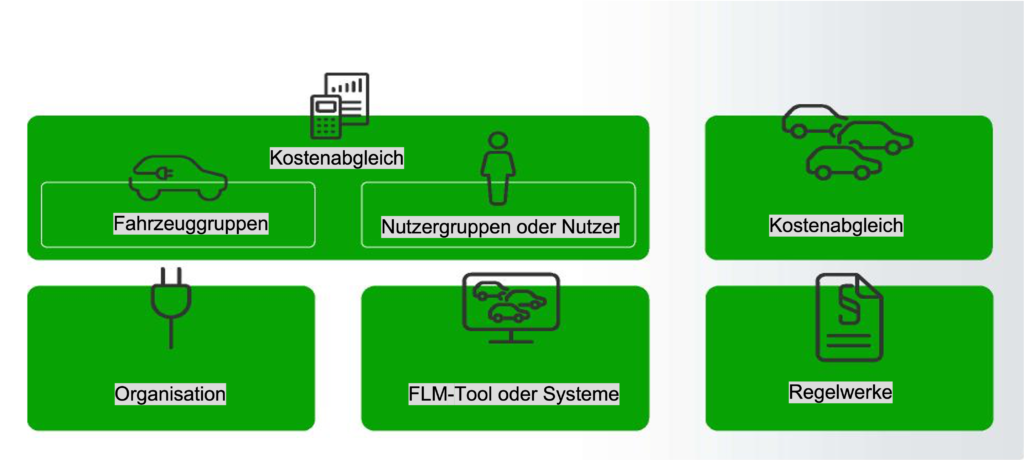

Angebotsanalyse Abschluss

Zum Abschluss der gesamten E-Fahrzeug Analyse sind die finanziellen Verbindlichkeiten und Änderungen im gesamten System abzugleichen.

Das heisst welche Einfluss hat die Elektromobilität auf die einzelnen Nutzer oder Nutzergruppen. Müssen die Regelwerke (zum Beispiel die Mitarbeiterverträge oder die Car Policy) geändert oder angepasst werden. Jede Änderung muss vom einzelnen Nutzer akzeptiert und unterschrieben werden.

Wir schaut die Grösse des zukünftigen Fahrzeugpark aus und werden Modelle gestrichen. Welche Auswirkungen haben diese Änderungen auf die Co2 Thematik (Nachhaltigkeitsbericht).

Wie werden die Ladesäulen betrieben und haben diese einen Einfluss auf die gesamte Parkplatzsituation. Sollten Besucher auch die Möglichkeit haben bei uns elektrisch zu tanken.

Was auch nicht zu vernachlässigen sein wird, sind mögliche Hilfssysteme wie Flottenverwaltung, Sharing Plattform und Abrechnungssysteme Geschäftlich und Privat.

Das sind nur einige Punkte die zu beachten sind und jede Änderung muss klar geplant und durchdacht werden. Eine spannende und herausfordernde Tätigkeit aber eine die sich lohnen wird.

Zusammenfassung

Abschliessend noch einmal die wichtigsten und wesentlichen Punkte.

Die Grundvoraussetzung für die Durchführung einer erfolgreichen Fuhrparkanalyse ist, die gesamte Komplexität der geplanten Änderung in allen Teilbereichen zu erfassen. Es geht es dabei nicht nur um Fahrzeuge, deren Reichweiten und Fahrprofile, sondern es geht auch um Organisation, Kosten, Prioritäten und Unternehmensziele. Entscheidend ist es, im Vorfeld den genauen Handlungsrahmen für eine zukünftige Einführung von E-Mobilität zu definieren.

Je detaillierter die Analyse durchgeführt wird, umso zielsicherer kann anschließend Elektromobilität gewinnbringend im Fuhrpark eingesetzt werden. Auch wenn der Wie in allen Projekten ist es enorm wichtig, Betroffene zu Beteiligten zu machen. Dies ist ein besonders wichtiger Punkt, denn es geht letztendlich um Fahrzeuge und wir wissen alle, dass dabei sehr viele Emotionen mit im Spiel sind. Diese Analyse wird die zukünftige Mobilitätsstrategie der Unternehmung nachhaltig beeinflussen.

·Gesamte Komplexität erfassen

·Handlungsrahmen definieren

·Detaillierte Analyse im Vorfeld durchführen

·Betroffene mit einbinden

·Dynamik einplanen