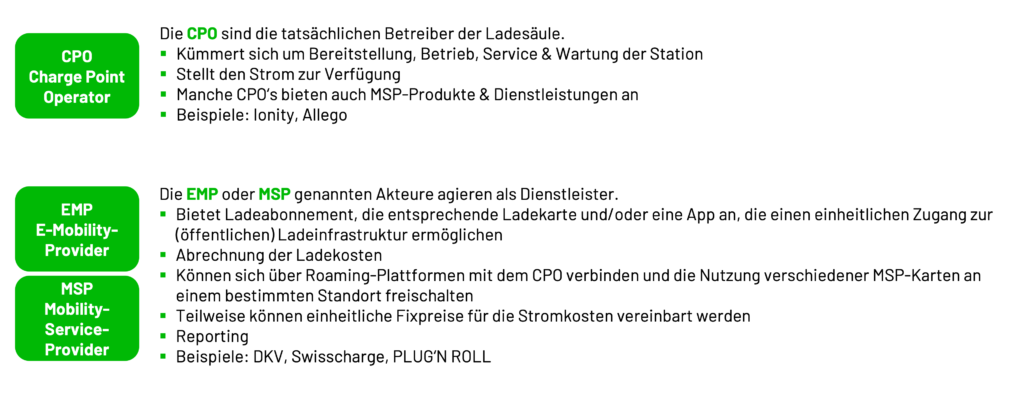

Marktakteure/Rollen

Hier die Übersicht über die Markt-Akteure bzw. deren Rollen:

Bezahlmöglichkeiten

Beim Bezahlen an einer öffentlichen Ladestation gibt es primär zwei Möglichkeiten:

DIREKTBEZAHLUNG:

Verfügt ein Nutzer über keinen Ladekarten-Vertrag, so muss ihm trotzdem die Möglichkeit der Nutzung einer öffentlichen Ladestation zur Verfügung stehen. Meist ist hierfür ein QR-Code an der Ladestation angebracht. Über diesen gelangt der Nutzer auf eine Landingpage, auf welcher er den Ladevorgang meist via PayPal oder einer Kreditkarte autorisieren und bezahlen kann. An manchen Ladestationen gibt es aber auch direkt ein Kreditkarten-Terminal.

Für Dich als Mobilitätsmanager hat diese Form der Bezahlung den Nachteil, dass es keine einheitliche Abrechnung und kein Reporting gibt.

BEZAHLUNG PER LADEKARTE / APP:

Hier ist das Vorgehen ganz ähnlich wie bei den bisherigen Tankkarten. Man schliesst einen Vertrag mit einem Mobility Service Provider (MSP) ab, stattet die MA mit der entsprechenden Ladekarte oder App aus und erhält Sammelrechnungen inkl. Reportings.

In der Regel werden für AC- oder DC-Laden unterschiedliche Preise festgelegt, da die Kosten bei Schnell-Ladestationen wesentlich höher sind. Welche Preise zur Anwendung kommen, gilt es bei verschiedenen Anbietern zu prüfen.

Eine Übersicht ist auf der Webseite des Verbandes Swiss eMobility zu finden: https://www.swiss-emobility.ch/de/Laden/Oeffentliches-laden.php

Inzwischen hat sich auch der Abrechnungsdschungel etwas gelichtet. Ursprünglich konnten öffentliche Ladestationen nur genutzt werden, wenn man die Ladekarte des jeweiligen Anbieters hatte. Die Folge war, das viele verschiedene Apps und Ladekarten nötig waren. Viele Anbieter haben mittlerweile sogenannte Roaming-Verträge untereinander bzw. mit Roaming-Plattformen wie Hubject (weltweit grösste eRoaming-Plattform mit rund 400‘000 Ladepunkten) abgeschlossen (vergleichbar mit dem Telefonieren in Netze verschiedener Telekomanbieter). So können E-Autofahrende verschiedene öffentliche Ladestationen von unterschiedlichen Anbietern ansteuern, ohne dafür eigene Verträge abschliessen zu müssen.

Eine Übersicht zu Roaminggebühren: https://www.energie360.ch/de/private/e-mobilitaet/elektroauto-laden/

Abschliessend noch der Hinweis für Dich: Achte bei der Auswahl des Ladekartenanbieters auch auf die Abdeckung! Der beste Fixpreis nützt nichts, wenn er nur an wenigen, schlecht erreichbaren Ladestationen bezogen werden kann!

Öffentliches Laden am Firmenstandort

Für Unternehmen besteht grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Ladeinfrastruktur für die Öffentlichkeit verfügbar zu machen.

Am einfachsten läuft dies über einen entsprechenden Zugang zu einem öffentlichen Ladenetz. Es gibt hier verschiedene Angebote, bei welchen das Unternehmen mehr oder weniger in die zusammenhängenden Prozesse des öffentlichen Ladens (Roaming-Abkommen, Abrechnung mit Endkunden, Abrechnung mit dritten Ladekartenanbietern) involviert ist. Will das Unternehmen den internen Aufwand möglichst gering halten, können die besagten Dienstleistungen über einen externen Dienstleister in Anspruch genommen werden. Dieser übernimmt dann auch die Abrechnung zwischen dem Nutzer der Ladestation und dem Unternehmen, welches den Strom anbietet. Es gibt hier verschiedene Varianten, beispielsweise kann schon der Stromanschluss vom Dienstleister zur Verfügung gestellt werden. Ist das Unternehmen dafür verantwortlich, den Strom zur Verfügung zu stellen, können die Tarife in Abstimmung mit dem Dienstleister festgelegt werden. Meist wird dann pro Ladevorgang und/oder pro geladene kWh eine Service-Fee für den Dienstleister fällig

Die Ladestation muss den entsprechenden Vorgaben an öffentliche Ladeinfrastruktur entsprechen und die geforderten Funktionalitäten bieten (bspw. Möglichkeit zur Bezahlung mit Ladekarte und/oder Direktbezahlung). Ausserdem muss der Zugang für externe Besucher, mindestens zeitweise, möglich sein.

In diesem Zuge sollte auch geprüft werden, ob der Mehrwert durch Förderungen und Öffentlichkeitswirksamkeit die „Einschränkungen“ für das Unternehmen übersteigt. Für Hotels oder den Einzelhandel beispielsweise kann eine Ladestation und eine Eintragung als Point of Interest (POI) einen Mehrwert bieten, um potentielle Kunden mit einer Nachladung „anzulocken“. Für Unternehmen, welche die Ladeinfrastruktur aufbauen, um vorrangig die Dienstfahrzeuge und private Mitarbeiterfahrzeuge zu laden, ist eine zusätzliche Frequentierung der Stationen durch gänzlich externe Besucher dagegen oft eher unerwünscht.